誤嚥性肺炎を予防する口腔ケアの方法

誤嚥性肺炎を防ぐ口腔ケアの重要性

高齢者や体調がすぐれない方に多く見られる「誤嚥性肺炎」。実は、日常の口腔ケアのちょっとした工夫で予防できることをご存じでしょうか?口の中の清掃不足や嚥下機能の低下が原因で起こるこの病気は、放置すると命に関わることもあります。

ご家族の健康が気になる方のために、今回は誤嚥性肺炎を防ぐ口腔ケアの目的・タイミング・必要性をわかりやすく解説します。

誤嚥性肺炎とは?なりやすい人の特徴

誤嚥性肺炎とは、食べ物や唾液、口の中の細菌が気管や肺に入り込むことで起こる肺炎です。特に高齢者や嚥下機能が低下している方は、ほんの少しの誤嚥でも炎症が起こりやすく、発症すると最悪の場合、命に関わることもあります。では、どんな人が特に注意すべきでしょうか。

高齢の方

加齢により嚥下の力が弱くなり、気づかないうちに誤嚥が起こりやすくなります。

脳や神経の病気を持つ方

脳卒中の後遺症やパーキンソン病などの神経疾患は、食べ物を安全に飲み込む力に影響を与え、誤嚥リスクを高めます。

認知機能に影響がある方

認知症などで食べ物をうまく認識できなかったり、飲み込む動作が不安定になると、誤嚥しやすくなります。

寝たきりの方

寝たきりの状態では、誤嚥が起きやすく、免疫力も低下しているため注意が必要です。

誤嚥性肺炎は口腔ケアが重要です

誤嚥性肺炎は口腔ケアが重要です

誤嚥性肺炎を予防するための口腔ケアの主な目的は、口の中を清潔に保ち、細菌の増殖を防ぐことです。誤嚥性肺炎の多くは、口腔内の細菌が食べ物や唾液とともに肺に入ることで起こります。そのため、歯磨きだけでなく、口腔全体を整える総合的なケアが欠かせません。

歯磨き

歯ブラシだけでなく、フロスや歯間ブラシを使って、歯と歯の間の汚れまでしっかり取り除きましょう。口腔内の細菌を減らすことで、食べ物や唾液と一緒に肺へ細菌が入り込むリスクを抑えられます。

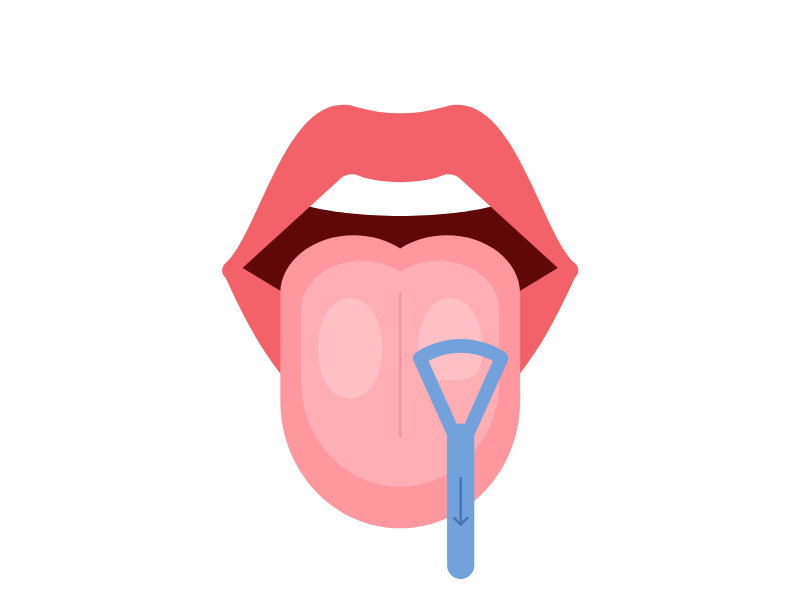

舌苔の除去

舌の表面に付着する白い汚れ(舌苔)には、多くの細菌が潜んでいます。専用の舌ブラシや柔らかいブラシでやさしく取り除くことで、口腔内の細菌量を減らせます。

口腔内の保湿

加齢や体調の変化で唾液の分泌が減ると、口腔内が乾燥し細菌が増えやすくなります。こまめな水分補給や保湿ジェルで口の中を潤すことが大切です。

入れ歯の洗浄

入れ歯の汚れや細菌を落とすことで、口腔全体を清潔に保てます。細菌が付着したままの入れ歯を使用すると、誤嚥性肺炎のリスクが高まるため、正しい手入れは欠かせません。

口腔機能不全症と誤嚥性肺炎

口腔機能不全症とは、噛む力や飲み込む力、舌や唇の動きなど口の機能が低下した状態です。この状態では、食べ物や唾液が誤って気管や肺に入りやすくなり、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。

日常に取り入れやすい簡単な運動で、嚥下力を維持・向上させることができます。

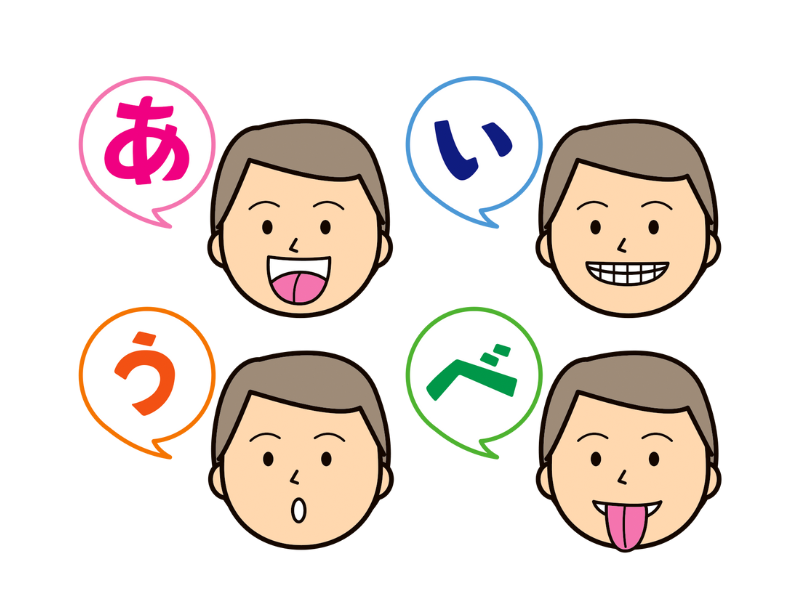

あいうべ体操

あいうべ体操

「あいうべ体操」は、口の周りや舌の筋肉を効率よく鍛える運動です。口元の筋力を向上させることで、嚥下や発声の力を保ち、誤嚥性肺炎の予防にもつながります。

方法

以下の順番で発音を行っていきます。

あ:口を大きく開ける

い:口角をしっかり上げる

う:唇を前に突き出す

べ:舌を下に伸ばす

1セット10回を目安に、1日に3セット行うと効果的です。毎日少しずつ取り入れることで、口腔周囲の筋肉をバランスよく鍛えられます。

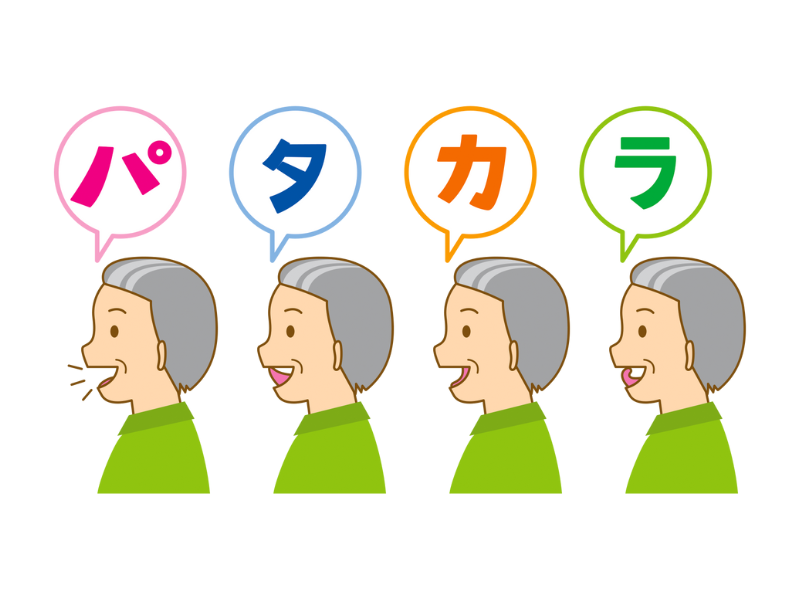

パタカラ体操

パタカラ体操

パタカラ体操は、舌や唇、口の周りの筋肉を効率よく鍛える運動です。嚥下力や発声力の維持に役立ち、誤嚥性肺炎の予防にもつながります。

方法

①「パ」「タ」「カ」「ラ」をそれぞれ8回ずつ、大きな声でゆっくり発音します。

口や舌の動きを意識して、しっかりと動かすことがポイントです。

②「パタカラ」と連続で3回、はっきりと声に出します。

単音と組み合わせることで、口腔全体の筋肉をバランスよく鍛えられます。

毎日1〜2回行うだけでも、口腔機能の維持や嚥下力の改善に効果があります。

ファミリー歯科でもサポートします

当院では、誤嚥性肺炎や口腔機能不全症のリスクを評価し、患者さん一人ひとりに合った口腔ケア方法を指導しています。高齢者や要介護の方の場合は、歯科医師や歯科衛生士がご家族と連携し、家庭での口腔ケアの実践方法も丁寧にサポートいたします。お口や嚥下に関してお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

- 志木駅東口より1分

- 土曜も夜7時まで診療

- 駐車場有り

- 24時間WEB予約対応

048-471-8020

048-471-8020